私は中高の問題集を執筆してきましたが、特に気をつけたのは「分かりやすい文法説明」です。私が中学校で教えた人たちが高校に行くととたんに「高校英語は難しい、分からなくなった」と言うようになりましたが、調べてみると彼らは問題集の見開き左ページの説明が分からなくて苦手意識を持つようになったことが判明しました。しかし、右ページの問題はそれなりに解けていたのです。

これは執筆者の問題です。特に大学の先生が執筆されると、高校生にとっては難解な説明になることが多く、私も気をつけています。語学の授業では学生ができるようになるまでやらせていますので、個々の学生の性格や特徴、日常の行動などが理解できるようになりますが、英語科教育法ではどうしても知識を伝授する形になってしまい、一人ひとりの学生の名前すら覚えられないということがあり、今は教育法も1対1で行う課題を入れています。学生の反応を見てこそ、学生の理解度や学習者心理をつかむことができ、対応が可能になりますが、レクチャー型の授業をしている大学の先生は、学生の反応を得ることが難しく、どうしても一方的な解説になりがちだと思います。

問題集を使った授業は、教える方も教わる方も辛い授業になりがちです。その原因が、「教師が一方的に解説する」ことに時間を費やしてしまうことです。この問題を解決すべく、私は次のような流れで問題集を使いました。

1. 問題集を家でやってきて、答え合わせをしてくる。

2. 間違ったところ、分からなかったところを、授業で教師や友だちに聞く。

3. 納得したら、答えを修正し、その答えを暗記する。

授業で2を中心に行うと、生徒が発話の機会を得ますから、授業が活性化されます。私がやったことは、どの先生方とも同じで、1番から順に解答・解説することでしたが、以下のように行いました。

*田尻の説明を聞きたい生徒は聞きに来る、聞きたい問題だけでよい。

*友だちとやりたい人はグループになって教え合いをする。

私が黒板の前で説明するのを聞きに来る生徒は立った状態ですから、私と目線が合います。すると、疑問が湧いた瞬間に生徒は質問をするようになります。座っている状態だと、ステージの人(上から目線)とフロアの人(下から目線)になり、集団の中で1人挙手して質問するのは心理的に難しくなるからです。このやり方だと、生徒のつまずきもよく分かります。

私は中学校教員時代、ワークブックで力をつけ、教科書で力試しを行い、分からなかったところ、できなかったところを押さえる、という授業スタイルを取っていました。教科書準拠のワークブックは面白くない上、力がつかないと感じていましたので、1993年から97年の間は、保護者会で保護者の方々の理解を得て、Prentice Hallから出版されていたSIDE by SIDEを生徒に購入させて使っていました。しかし、円安で1冊の価格が1,490円から1,680円に上がったので、使用を断念して日本版SIDE by SIDEを作りました。それが2000年と2001年に出版されたTalk and Talk 1〜3で、現在はWrite and Talk and Talkという名前で、Talk and Talkの3分の2の量になっています。

Write and Talk and Talkは、私のワークショップに何度も足を運び、研究してこられた正進社の編集者さんが、Stage 1(機械的なドリルでもいいので、量を確保する)のページは黄緑基調に、Stage 2(知的で楽しいドリルを行う)のページは水色基調に、Stage 3(目標表現に加えて既習事項を駆使した統合的な活動を行う)のページはピンク色基調にしてくださいました。

ペラペラマンガを見る直前には、手でノートを湾曲させますよね。中1用のWrite and Talk and Talk Book 1から中3用のBook 3まで、その動作をしてみてください。一番上の辺りを見ると、Book 1はほとんどが黄緑で、Book 2は水色とピンクが増え、Book 3では特に後半はピンクが多いことに気づかれると思います。つまり、中1は基礎練習、中2はモデルダイアログの最後に1文自由に付け加える練習が増え、中3で自由に英文を操れるようになるという流れです。それが嬉しいので、生徒は熱心に家庭学習に取り組んでくれました。

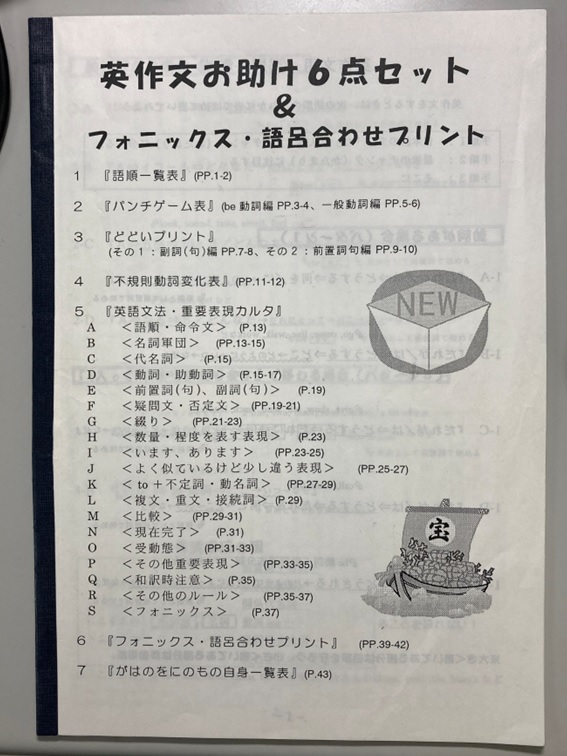

しかし、彼らが提出するノートには間違いがたくさんあり、その解説を記入するのが大変だったので、2002年の1月に、『フォニックス・語呂合わせプリント』、『がはのをにのもの自身一覧表(代名詞一覧)』、『語順一覧表』、『どどいプリントその1、その2(その1が副詞句一覧、その2が前置詞句一覧)』、『英語文法・重要表現カルタ(3年間の板書事項)』をまとめた冊子を作り、2003年3月にパンチゲーム表と不規則動詞表を加えたものを作りました。

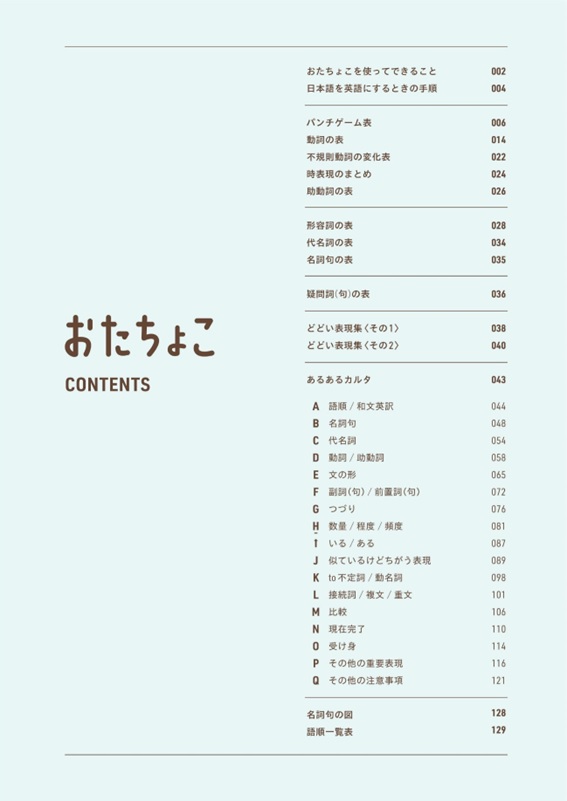

それが現在では、中学レベルの動詞一覧、形容詞一覧、疑問詞句一覧、名詞句一覧、時制のまとめ、助動詞一覧を加えて、『おたちょこ』という英語便覧となって正進社から発行されています。

これは問題集などの教え合いで必需品です。正解にたどり着いた生徒は、文法などのルールが頭に入っています。それに対して正解にたどり着けない生徒はそれらのルールを覚えていなかったり、忘れていたりします。教えられる方はルールを知らないので、教えられても「う、うん…。」とか「そうなの?」などと曖昧な返事をすることが多く、結局は教えられたことが分からず同じミスを繰り返します。そこに便覧を加えれば、教える方は「ここ読んでごらん」などと英語のルールを示し、答えに導きます。その時教えられる方は、「あ、自分はここを間違ったのか。じゃあ、こうすればいい?」と言い、教える方は「正解!」と言ってハイタッチをしている姿をよく見かけるようになります。教えられる方が、「ああ、そうか!」とか、「ああ、そういうことか!」などと言わない限り、教え合いの効果はありません。つまり、教え合いには、ルールブックが必要なのです。

『おたちょこ』には、QRコードがついており、そこから文法説明やフォニックスなどの動画が見られるようになっています。ですから、先生方は授業でそれを見せて文法説明を委ねてもいいですし、「家で見ておきなさい」と言って授業での文法説明の時間を割愛することも可能です。真面目な生徒は家で見ますので、その生徒たちが私の動画説明に納得すれば、友だちに教えてくれるようになります。教師1人で40人の面倒を見ると1人1分が限度ですが、QRコードから動画を見た生徒は教師役ができますから、もし10人が見てくれたら、教員と合わせて11人で残りの30人を教えることができるので、1人15分はつきっきりで教えられるのです。これが2006年に放送された『プロフェッショナル 仕事の流儀』で紹介された、私の教え合いのシステムです。

ワークブックなどを見ると、適語補充や並べ替えなどが中心であり、そのほとんどに和訳がついているので結局は和文英訳問題ですし、1文ずつが独立して相互の関連はありません。それに対してWrite and Talk and Talkは、モデルダイアログの文脈を理解し、適切な場所に指定された語句を入れ、最後に1文加えるという流れですから、一般のワークブックより高度です。しかし、生徒は頭を使い、個性を発揮し、創造性を伸ばします。同じ基礎練習でも、この不確実な時代に新しい解をもたらしたり、モノ作りができる人材を育てたりする教材であり、私自身は木金に研究室で近隣の小中学生に英語を教える時に、主教材として使っています。

Talk and Talk(現Write and Talk and Talk)で「たっぷり練習して英語の基礎を身につけ」、『自己表現 お助けブック』(現『おたちょこ』)で「英語のルールを知り、単語の読み上げ動画(現在作成中)でフォニックスを学び、初見の語も読める力をつけ、接頭辞、語幹、接尾辞の知識を増やして単語の意味を推測する力をつけ」、教科書と入試問題集や英検の問題集で「力試しをし、間違いを知り、修正し、暗記する」、という流れで、私の生徒たちは高校入試の英語の平均点が80点を超えるようになりました。参考になれば幸いです。